Abril Saldaña

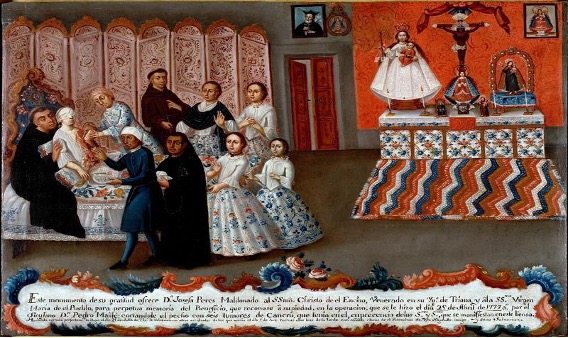

Es 25 de abril de 1777 en Aguascalientes, México. Doña Josefa Peres Maldonado yace sobre una cama ornamentada que contrasta con el dolor descomunal de una mastectomía sin anestesia; la primera registrada en América Latina. En el exvoto se aprecia tanto la intervención divina como la humana. Doña Josefa es atendida por un cirujano francés y la sostiene un monje. La acompañan sus hijas y siete figuras divinas colocadas cuidadosamente en altares y paredes. El exvoto venera los ideales de la Ilustración y es de los primeros en anunciar el lugar que la medicina científica ocuparía en la construcción del México moderno. El exvoto de Peres Maldonado reconoce tanto el poder de Dios como el poder de la Ciencia. Tres siglos después, ni el poder divino ni el científico han podido evitar que el cáncer de mama sea la primera causa de muerte por tumores malignos entre mujeres mayores de 20 años. Solo en el año 2023, un total de 8,034 mujeres perdieron la vida por cáncer de mama en México (INEGI, 2023). A pesar de los grandes avances de la medicina científica, el 48 % de los casos son diagnosticados en etapas avanzadas, acotando la esperanza de un buen pronóstico. Más de tres siglos después de la ofrenda de Doña Josefa, las mujeres en México esperan, en promedio, casi ocho meses para recibir tratamiento después del diagnóstico (WHO, 2024).

En su obra Desmorir, Anne Boyer nos deja ver las grietas y los recovecos de la enfermedad en un mundo capitalista; nos recuerda que la historia de un cuerpo, el suyo o el nuestro, es también la historia de todos los cuerpos bajo la mirada de la medicina. Después de ser diagnosticada con cáncer de mama, Boyer se recorre a sí misma como un cuerpo enfermo al que se le anexa un ‘yo’ y un diagnóstico que se transmuta a una pantalla que muestra estadísticas, tasas de mortalidad en forma de caritas felices y tristes, curas alternativas y campañas de listones rosados y rostros rebosantes de felicidad. Estas campañas, nos dice Boyer, muestran el cáncer como un ritual social de cabezas sin pelo y vestidos, todos, del color apropiado. Todo sin un ápice de sufrimiento, ni por el cáncer ni por otra cosa, tampoco por el empleo perdido, el aislamiento social, no por la decepción ni por el miedo. Por el contrario, nos dice Boyer, estas campañas de universos rosados suelen mostrar exclusivamente a un tipo de mujer: la que sobrevive. Desde estas historias rosas, las mujeres se muestran como sujetos neoliberales que supieron cuidarse, manejar su enfermedad; mujeres que supieron ‘hacerlo bien,’ aquellas que realizaron una mamografía a tiempo, que participaron en colectas, en maratones para recaudar fondos, practicantes de yoga y meditación, ávidas consumidoras de productos adornados con el emblemático listón rosa. En palabras de Boyer, las campañas del listón rosa, supuestamente diseñadas para prevenir el cáncer de mama, muestran un cuerpo enfermo sin historia: ‘nuestros templos coleccionan sonrisas esterilizadas de historia, cada foto de nuestras enfermedades es un exvoto de lustrosa y dudosa felicidad’ ( Boyer, 2019: 44).

Para la primera mitad del siglo XX el cáncer era una de las principales causas de muerte en América y Europa. Sin embargo, existía un enorme tabú en torno a esta enfermedad, en parte, provocado por el miedo a su terrible prognosis. Esto no impedía que desde entonces se pensara en el cuerpo enfermo de las mujeres en relación a sus hijos. Por ejemplo, en 1923 un anuncio del Compuesto Mitchella publicado por El Informador, comenzaba preguntando ‘¿Por qué sufren los niños?’ para después lamentar: ‘qué inmenso dolor es ver a un niño sufrir, y cuántas debilidades y enfermedades del niño se deben a las enfermedades de la madre’. El sufrimiento de los niños era innecesario, anunciaba, ya que el Compuesto Mitchella curaba todo tipo de enfermedades en las mujeres, desde problemas menstruales hasta ‘el temor a la maternidad’. Muchas de las narrativas que encontramos hoy en día en campañas de listones rosas para prevenir el cáncer de mama siguen apelando al discurso de la ‘buena madre’, invocando un sentido de responsabilidad moral sobre sus hijos y familias. En Querétaro, por ejemplo, una campaña reciente muestra la cara de niños afligidos que suplican: ‘Mamá, por lo que más quieras, cuídate’. Esta idea de la ‘buena madre’ ignora a las mujeres que no son madres. Esta narrativa de la ‘buena madre’ les exige a las mujeres que sí son madres ver por su salud en nombre del cuidado de los otros cuerpos, desdeñando el cuidado de su propio cuerpo y vida. La idea de la ‘buena madre’ en el contexto del cáncer de mama individualiza el riesgo del cáncer, coloca sobre las mujeres la responsabilidad del dolor ajeno; desaparece la experiencia de su propio dolor y en cambio ofrece una imagen de la mujer enferma como una carga emocional para sus hijos y una económica para el estado. Este mismo discurso médico y científico sobre la responsabilidad individual suele ser común en discusiones sobre la obesidad enfatizando las supuestas ‘elecciones’ de estilos de vida y de consumo de alimentos. Los discursos médicos sobre individualización del riesgo minimizan los factores sociales (pobreza, desigualdad, inseguridad, racismo, sexismo) que impiden a las personas, en este caso a las mujeres, vivir bien y cuidar de su propia vida, una vida que vale por sí misma, cuyo valor no deriva de su capacidad para cuidar a los demás.

Si como dice Boyer, las campañas diseñadas para prevenir el cáncer de mama se asemejan a un ‘exvoto de lustrosa felicidad’ es porque la felicidad, como idea y como imperativo, siempre ha tenido una carga normativa. En su libro La Promesa de la Felicidad, Sarah Ahmed nos hace pensar en los tipos de mundo que se construyen a partir de cómo entendemos la felicidad. Como toda idea, la felicidad tiene una historia con un significado evasivo que se acomoda quienes la convocan. Ahmed propone dejar de indagar qué es la felicidad para preguntar qué es lo que hace. La felicidad como mandato moral, por ejemplo, exige a los individuos -en especial a las mujeres- ser felices para y por los otros: las madres felices tienen hijos felices. El mandato histórico sobre las mujeres de ‘ser’ y sobre todo de mostrarse felices por y para los demás, sucede a costa de sí mismas. Ahmed (2021:49) muestra cómo ‘la pregunta ‘¿qué hace la felicidad?’ es inseparable de la pregunta respecto de la distribución de la felicidad y la infelicidad a lo largo del tiempo y el espacio.’ Las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de mama muestran esta distribución de la felicidad a la que apunta Sarah Ahmed. En México, la incidencia más alta de cáncer de mama se encuentra en los estados con mayor crecimiento económico como CDMX, Nuevo León, Sinaloa y Baja California; sin embargo, las tasas de mortalidad cuentan otra historia. Los estados con la relación mortalidad-incidencia más alta del país son también los que tienen mayor proporción de población indígena y mayores índices de marginación (Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Yucatán). Esta diferencia se explica, en parte, por la distribución de recursos médicos entre los 32 estados. Por cada millón de habitantes, México cuenta con 9.7 mamógrafos, 2.27 equipos de radioterapia y 4.4 oncólogos certificados: la tasa más baja entre los países de la OCDE. Sin embargo, mientras que Nuevo León tiene una tasa de 0.95 oncólogos por cada 100,000 habitantes, estados como Oaxaca y Chiapas tienen tasas de 0.66 y 0.50 respectivamente (Flamand Gómez, et al. 2021). El cáncer de mama ha dejado de ser una enfermedad crítica entre los países con ingresos más altos, en países como el nuestro, se mantiene como la causa principal de muerte entre mujeres por tumores malignos. En palabras de Boyer, el cáncer de mama es una enfermedad en la que ‘las mujeres mueren de ser mujeres’. Detener la incidencia y las muertes requiere comprometerse con la figura de la ‘aguafiestas,’ esa que se aleja de rostros felices y listones rosados y apunta a los lugares más incómodos, a los infelices, al dolor del padecimiento, a la injusticia que lo permite, al vacío de políticas laborales que protejan del desempleo a las mujeres en tratamiento, a la falta de acceso a servicios de salud, a la ausencia de voluntad política para la creación un registro de la enfermedad, a la terrible distribución del trabajo doméstico que deja a las mujeres exhaustas, sin tiempo ni espacio mental para pensar en sí mismas; el mismo tiempo y espacio que necesitamos para imaginar y construir otros mundos de vida por nosotras y para nosotras.

Bibliografía

Ahmed, S. (2021). La promesa de la felicidad: Una crítica cultural al imperativo de la alegría. Caja Negra.

Boyer, A., & (traducción) de Jesús, P. G. (2022). Desmorir: una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista. Everand Productions.

Flamand Gómez,L. et. al. (2021) El Cáncer y desigualdades sociales en México 2020. México: Colegio de México.: http://biblioteca.clacso.org/clacso/otros/20210218044916/informe-cancer-desigualdades.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023) Estadísticas a Propósito del Día Internacional de La Lucha Contra el Cáncer de Mamá. Recuperado el día 28 de febrero, 2025 de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_LuchaCMama24.pdf

World Health Organization. Global Cancer Observatory. Recuperado el día 3 de enero, 2024 de https://gco.iarc.fr/en